胡迪醫學 Hudi Medical Science

“英得福技術”讓早期肺癌手術更精準、更有效、更簡單

隨著CT篩查的普及,越來越多的不明性質肺部孤立性小結節被發現,肺癌獲得早期診斷的機會大大增多。多年臨床實踐已經證明,胸腔鏡解剖性肺段切除術是治療早期肺癌、良性肺結節和孤立性轉移瘤,以及病人心肺功能差的首選術式,該術式具有臨床療效好,保留肺組織多,創傷小,恢復快等特點。

全胸腔鏡解剖性肺段切除術,關鍵技術難點,就是在手術中確定肺段的解剖邊界。這個邊界為啥那么重要,讓我們打一個比方,我們把肺段比作桔子里的一個嚢,里面有一顆子,代表早期肺癌,嚢肉被外表的一層嚢皮包裹,如果在邊界切除,可以完整地切除一個嚢,就像我們剝了一嚢桔子一樣,手術切除干凈, 術后療效好; 如果在病灶嚢皮內切除病灶,就不能完整切除病灶肺段,癌細胞就可能殘留,術后容易發生癌復發,嚴重影響治療效果; 如果跨界切除,也就是突破進入鄰近嚢內,除了過多地切除肺組織,還容易發生術中出血和術后漏氣等困擾問題。

目前臨床上采用術前CT三維支氣管和血管成像技術(3D-CTBA),在膠片或屏幕上,來鑒定腫瘤位置和周邊解剖結構,就像在一棵毛竹的分枝上掛著一個燈泡,很容易辨別,這樣可以指導解剖性肺段切除術。

盡管臨床上有兩類技術,用于手術中區分肺段邊界,但是要正確辨別,仍然非常困難。這兩類技術,一類是采用肺段充氣膨脹和肺段放氣萎陷的方法,另一類是注射顯影染料。

南京醫科大學附屬第一醫院胸外科主任陳亮團隊,將現有臨床技術進行改良,該技術包含利用術前CT三維支氣管和血管成像技術(3D-CTBA),作為精準解剖性肺段切除的決策導航,結合術中“改良肺膨脹-萎陷法”(Inflation-Deflation, 簡稱Indef,中文名“英得福”),很容易地辨別肺段分界線(Indef Line),我們稱之為“英得福線”。該技術應用于539例早期肺癌手術,獲得了非常好的臨床效果。該技術發表在2017年10月23日《Thoracic Cancer》雜志上,若想了解該技術詳細內容,請關注本文“信息來源”。

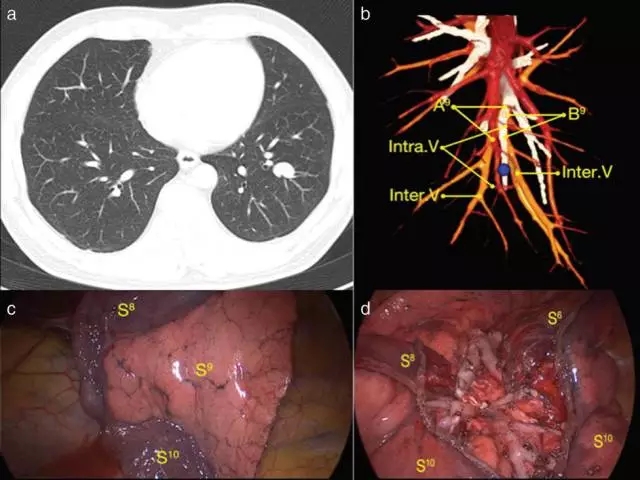

從2013年到2015年,539例結節小于2厘米的非小細胞肺癌病人,接受了全胸腔鏡解剖性肺段切除術。術前采用3D-CTBA技術,辨別靶肺段支氣管和動脈,以及段內靜脈和段間靜脈的分布, 明確手術的路徑和切除的邊界范圍,見圖a和b。

病人采用雙腔氣管插管,在靶段肺門處,仔細分離解剖,采用縫線或腔鏡切割吻合器,切斷縫扎靶肺段支氣管、動脈和段內靜脈。

開刀側的肺,予以充氣張肺,氣道壓力控制在20厘米水柱,經過5-12分鐘,靶段肺完全膨脹,然后改回對側肺單肺通氣,讓手術側的肺氣道與大氣相通,這時,就能非常清晰地看到“英得福線”,見圖c,靶段肺膨脹,其周邊正常肺段組織萎陷,產生清晰的分界線。沿“英得福線”和段間靜脈分離,至肺野外周三分之一,用腔鏡切割吻合器切斷靶段與周邊肺段間組織,這樣可以完整切除“錐形”的靶段肺組織,見圖d. 采用這種技術,“英得福線”和肺本身的肺段分界線完全吻合。

陳亮團隊的“英得福技術”,優于其他臨床技術。Tsubta介紹的手術方法,是2000年發表的,當時無法在3D-CTBA引導下精準地辨認、分離切斷靶段支氣管、動脈和段內靜脈,無法正確地分離段間靜脈,常常招致不良切緣。Oizumi等介紹的段支氣管套扎方法,沒有明確介紹充氣張肺時的氣道壓力和需要等待的時間。

“英得福技術”要點,包含如下:

1. 術前3D-CTBA,是精準肺段切除的決策性依據,是術中辨別靶段支氣管、動脈、段內和段間靜脈的重要保證;

2. 靶段支氣管切斷縫合后,肺充氣張肺時,氣道壓力要控制在平均20厘米水柱,這樣減少肺組織損傷,同時通過Kohn肺泡孔,讓靶肺段充分膨脹;

3. 等待靶肺段膨脹的時間,需要5-12分鐘,這是形成“英得福線”的重要因素;

4. 在制作“英得福線”的時候,先前切斷縫扎了靶支氣管、動脈和段間靜脈,因此靶段的氣體交換和血運被阻斷;

5. “英得福線”是從靶段肺門延伸到肺肋面,段間分隔結締組織逐漸變薄弱,因此在靶段肺門及其附近“英得福線”,需要用銳性分離,而外野需要采用腔鏡切割吻合器。這樣可以避免腔鏡切割吻合器切割后,肺肋凸起面翻卷;

6. 靶段切除后,充氣張肺時,氣道壓力仍然要控制在20厘米水柱,這樣可以防止過高的氣壓造成段支氣管殘端損傷;

總結一下,“英得福技術”是一種簡單、實用的方法,在胸腔鏡解剖性肺段切除術中,能夠比較清晰地辨別肺段分界線及段肺門結構,讓手術更精準,效果更好。

本文在陳亮主任發表的論文上做了編輯,具體細節請參照陳主任的原文。

信息來源:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1759-7714.12540/epdf